Em um movimento que ganha força nas redes sociais, influenciadores, perfis especializados em moda e comunidades criativas estão direcionando um holofote crítico às grandes marcas acusadas de se apropriar de ideias, símbolos e produções de estilistas independentes ou artesãos – muitas vezes sem dar crédito ou compensação adequada.

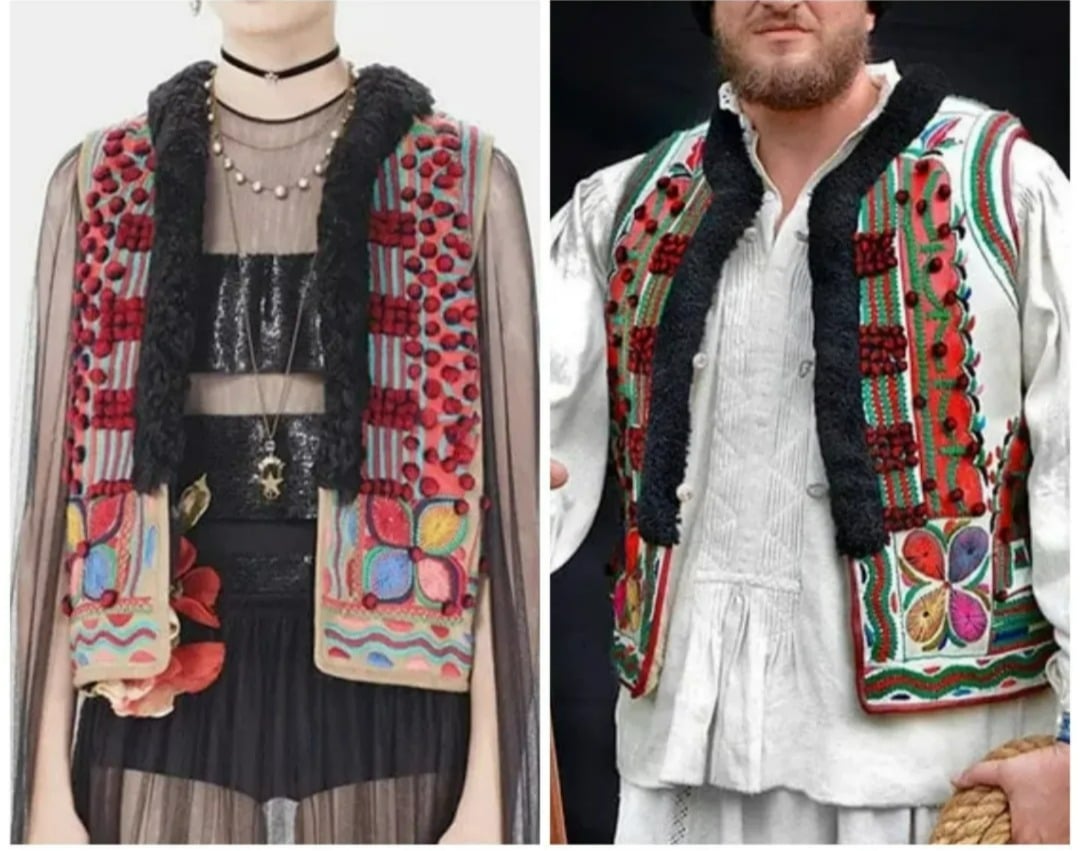

O cerne da denúncia gira em torno de práticas que vão além da simples “inspiração” de moda: trata-se de marcas de alto renome que, em alguns casos, transformam elementos originados da cultura artesanal ou da produção de estilistas menores em mercadoria de luxo, com preços exorbitantes e visibilidade global. Entre os casos citados, estão empresas acusadas de lançar coleções com forte semelhança estética a propostas tradicionais de povos indígenas ou a linhas de produção artesanal de regiões periféricas.

A reação não se limita aos bastidores: nas redes, hashtags e publicações convidam à reflexão e à ação. Os criadores afetados pedem reconhecimento público, justiça no modelo de negócio e mecanismos de proteção da propriedade intelectual menos visíveis do que deveriam. Essa postura coletiva revela que, no mercado da moda, a legitimidade — ou a falta dela — pode se tornar reputacionalmente custosa para marcas de peso.

Do ponto de vista jurídico, o cenário é complexo. Muitas vezes, os artesãos não têm estrutura para registrar patentes ou direitos autorais, ou mesmo desconhecem os trâmites internacionais que dariam a eles proteção legal. Assim, a apropriação de estéticas ou formas de produção opera num terreno de vulnerabilidade: modelos de negócios globais podem explorar essa assimetria sem necessariamente configurar infração passível de condenação — ou ao menos não de forma tão rápida quanto desejam os afetados.

Culturalmente, a questão entra num território sensível. Quando um símbolo ou técnica tradicional é transformado numa mercadoria de luxo sem referência à origem ou à comunidade que o criou, há não apenas um risco de apagamento, mas também de descaracterização. O fenômeno impacta identidades, saberes locais e a economia de pequenos produtores, que veem o valor comercial de suas criações escalando — mas sem os benefícios — nas vitrines internacionais.

A resposta digital atua como termômetro e catalisadora desse debate: influenciadores que antes focavam em estilo agora tornam-se vozes de crítica ética, compartilhando comparativos visuais, histórias de criadores originais e questionando as marcas que silenciam essas origens. A viralização das denúncias provoca efeito de reputação e, potencialmente, ajustes nos departamentos de design, marketing e até nos contratos de licenciamento das empresas visadas.

Restam, porém, desafios reais. Um deles é a dualidade entre visibilidade e vulnerabilidade: quanto maior o ruído nas redes, maior o risco de retaliação ou silenciamento dos criadores menores. Outro desafio é estrutural — a moda opera com cadeias globais de produção e design interligadas, e a rastreabilidade de origens ou processos nem sempre é clara ou fiscalizável.

Para o consumidor, o momento exige também conscientização. A escolha por marcas que respeitam cadeias éticas, que valorizam cooperativas artesanais e que promovem práticas transparentes passa a fazer parte do poder coletivo. Na prática, isso significa questionar se uma peça expressa apenas o nome de luxo ou também celebra a origem, a técnica e o contexto de quem a idealizou.

Em última análise, a mobilização que se desenha prepara um novo capítulo na moda global — um capítulo onde o poder criativo deixa de ser privilégio de poucos e se transforma em exigência ética. Nesse cenário, as marcas não poderão mais navegar apenas pela estética; terão de navegar pelo respeito, pela responsabilidade e pela justiça criativa.